- Home

- 日常つれづれ(2025年)

日常つれづれ(2025年)

2026年|2025年|2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|2017年|2016年|2015年|2014年|2013年|2012年|2011年|2010年

2025年

| 2025年(令和7年)12月6日 12月に入ると、さすがに季節は冬の気配を帯びて来ました。早朝の街を店へ走る7~8分の道程にも、確実に冬の訪れを感じます。 暖かく降り注ぐお日様に目を細め…さざん花の咲く道を進みます。こんなにも目に見えて自然は動くのですね。

この秋は、とても忙しい日々を過ごしました。公私共に、何もかもが一度にやって来てしまったのです。 10月の「高橋正治 鍛鉄の仕事」にも…そして11月の「柴田雅章 作陶展」にも、たくさんのお客様がお見え下さいました。 こんな嬉しい私の気持ちを、どのように表現すれば…感謝をお伝え出来ますのでしょう。心よりお礼を申し上げます。 柴田作品は、たっぷりの量、1F常設の定位置へ移しました。その場所が明らかに存在感を増し、納得の雰囲気を作り出してくれています。とても幸せな気分にさせてくれるのです。   初めて柴田さんの展示会へお出かけ下さった方も多かったと思います。どうぞ常設の場所で再び作品に出会い…そして、その魅力に再び触れて頂ければありがたいと思っています。 12月…今年最後の展示会…です。

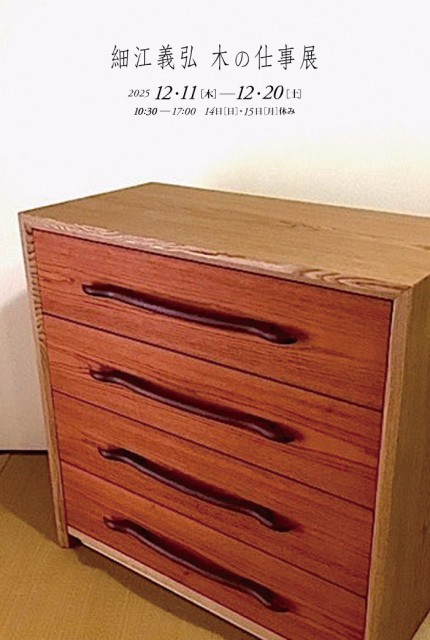

細江義弘 木の仕事展

今回の展示会は敢えてカジェアルな作品を意識して作って頂きました。小品展ではありますが、木の仕事に込めての作品です。師走のお忙しいひととき…安らぎの時間をお過し頂ければ嬉しいです。心よりお待ち申し上げております。 細江さんと出会った頃を懐かしく思い出します。思い起こすと40幾年…こんなにも長く共に仕事をする事が出来たのは、彼のお人柄による所も多かったと思います。   しかし小品展は、自由に製作する事が出来ますので…その楽しみもあります。2年に1度ではありますが、その自由な発想を享受させて頂けるのです。 あわただしく過ぎて行った11月…人並みに、秋を求めて私のいやしの空間⋯定番の哲学の道・法然院へ出かけました。私としては、こんな忙しく駆け抜けた秋は初めてです。

でも、遠くへ行かなくても、この島本町には、まだまだ豊かな自然が残っています。美しい秋がありました。西の山の紅葉⋯街中のいたる所に桜の木の紅葉を見る事が出来ます。

そして今…冬枯れの田舎町の情景を慈しみながら暮らしています。   時代も…地球環境も大きく変化してゆきます。1年後、2年後、いったい何が待ち受けているのでしよう。 そして来年…来たる日々を精いっぱい進んでゆける花染でありたいと思います。今年も「日常つれづれ」をお読み頂きましてありがとうございました。

年内は29日(月)まで

28日(日)・29日(月)は、本来は定休日ですが営業致します。 新年は1月6日(火)からです。 お正月に向けての晴れやかな器も…ガラスのお鏡みも干支も祝著も⋯もちろん「うるしの器」も入っております。   年末にむかってお忙しい日々を送られる事と思いますが、どうぞお健やかな日々をお過し下さいませ。

|

| 2025年(令和7年)11月6日 一気にお日様が暖かく感じられるようになりました。日溜まりに咲く小さな花に目も奪われ…まだかまだかと待っていた島本町の金木犀はやっと今、満開です。長い垣根が黄金色で彩られているます。店へ通う路々のお庭からも香りが漂い…秋の空気に包まれながら自転車で走ります。

ワールドシリーズ…ドジャーズ&ブルージェイズの6回・7回戦…燃えましたね。日本人が、これ程活躍出来る喜びに湧いていました。この清々しい若き選手に世界中が拍手を送ったのではないでしょうか。私もひとりのファンとして記憶に留め…来シーズンも楽しみにしています。 10月<高橋正治 鍛鉄の仕事>展にお出かけ下さいまして本当にありがとうございました。 その中のお一人…お若い男性が11月2日(日)にオープンなさった店の長いテーブルの一角に、大きなランプをお求め下さいました。とてもお酒落な焼き鳥屋「とりはな」さんです。京都市右京区…で検索してみて下さい。 ランプを灯し、素敵な佇いの写真をLINEで送って下さいました。鉄の重厚感と優しいランプの色があまりにもピッタリで思わず拍手を送りました。

作家の高橋正治さんにも、お客様にも感謝の思いでいっぱいです。 もう目の前に11月の展示会「柴田雅章 作陶展」です。

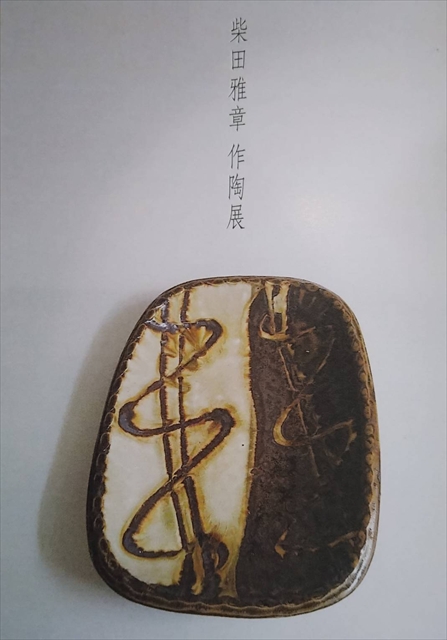

柴田雅章 作陶展

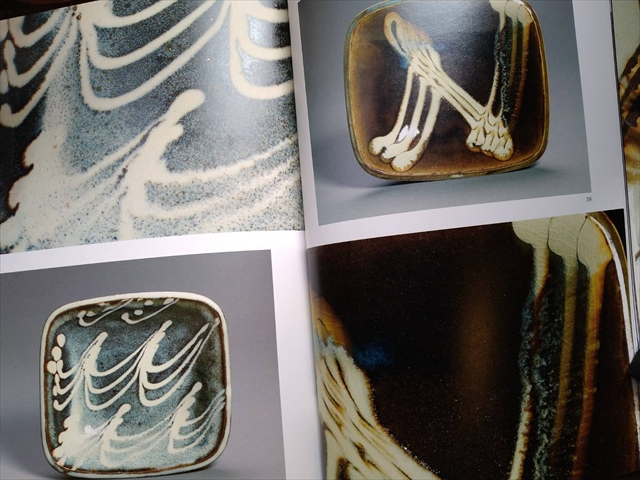

2025年11月14日(金)~11月22日(土) 柴田さんのお宅へ向う道程…私は美しい作品に出会う喜びが溢れるのです。丹波篠山の山間いの中に登窯の煙突が見えて来るとホッと致します。 この度の「日常つれづれ」は、柴田さんと出会って41年…事の成り行きを書いてみたいと思います。どこまで表現出来るか…全く分かりませんが…。 私が花染を始めた1983年…。まだまだヨチヨチ歩きの状況でした。私の姉が、ある日「丹波の生田和孝先生の所へ行かない…!!」と誘ってくれたのです。姉はお茶とお花を長年…ある先生に習っていました。 その言葉に喜びましたが…店を始めて一年目…お値段的に私には少し早いような気がしてちゅうちょしている間に、生田先生が亡くなってしまったのです。何と言う!! それから間もなく姉から…生田先生のお弟子さんが神戸で個展をするので…との事…それが柴田雅章氏との出会いでした。   ある日、丹波立坑に出かけ、焼き物を色々拝見した後…やはり篠山の柴田さん宅へ行こう!!夕刻せまる中、お電話を入れさせて頂いたのです。突然の事に「よく迷わずに来れましたネェ~」とおっしゃって下さいました。山間いのお宅はタやみがせまる時間でした。 柴田家は自然と共生する侘びた佇まいの中にあり、その事にも、すっかり魅了されてしまったのです。すでに注目が集まる作家でしたが、心良く作品をお分け下さったのです。その作品に惚れ込んでしまったのは言うまでもありません。 尺1寸と言われる大皿…ピッチャーのフォルムの美しさ…湯呑みのふっくら加減…その他の器…その折の全ては鮮明に記憶しています。花染へ持ち帰る事が出来ると思うと…その時の嬉しさも忘れる事はありません。 そこから花染の店内には、常にたくさんの作品が並ぶようになりました。生田先生との関係を紡ぐ事は出来ませんでしたが…私は喜々として我家でも使わせて頂きました。   その後柴田さんはアッと言う間に階段を掛け上り…お若くして世の中から嘱望される作家となってゆかれたのです。 2008年には、日本民藝館展の審査員を務めるようになりました。   柴田さんのお宅へも、ひんぱんに通い続けました。常設で、何時でも作品をお求め頂けるように…との思いからです。 人は強くもあり弱くもあります。そして、その生き方を思うのです。 心地良い先生がいいのか…厳しく生きている先生がいいのか…それは個人の受け取り方によって異なります。 今、叱ってくれたり苦言を呈する方は少なくなりました。どの世界もなるべく波風を立てないよう…仲よしこよしです。 学ばせて頂いた事を軸にして、お客様を大切に…とその努力と愛は惜しみません。仕事の中に優しい息づかいが聞こえる…そんな自分を構築出来れば、こんな幸せはありません。 展示会をさせて頂くにあたって10月19日(日)、柴田さんのお宅へ行って来ました。 木々を渡る風の音、雨上がりのお宅周辺は清らかな佇まい…自然を享受する生活です。 ここには明らかに柴田さんとご家族が50数年を暮らし、根付いた豊かさがあります。華美とは一線を画した…美しい生活が存在しているのです。   彼が蒐集したもの…多文化・古い物へのこだわりが見てとれるのです。僭越ではありますが、多文化への認識は、私も似かよっていると思っています。 先日、展示会の為の作品を花染へ届けて下さいました。ご子息の貴澄さん、その奥様とお子様2人…とご一緒でした。皆様共に、花染の2Fの多文化に何時も興味を示して下さるのです。 そんなご家族を長い年月、拝見して来ました。作家が作品で表現するもの…作品に込める思いが…もの事のすべてだと思っています。 そんな事を思いながら…軽やかに生きて行きたいですね。苦しい道も辛い道も…そして嬉しい道も…あくまで「軽やか」そうでありたいと思います。 現在、女性の方が柴田さんを学びに入っています。体の中に豊かな土壌がないと、とても難しい場所なのです。続きますでしょうか? 花染のお客様もお若い方が増えています。戸惑う事もありますが、私も若い人が大好きなので…いい具合に育って下さる事を願っています。たくさんの「物」は必要ないのです。いい作品を見すえて…グッと辛抱し、少々お高くても思い切ってお気に入ったものを求める…。必ず、先々後悔はありません。これは私の「物」へのこだわりです。 お伝えしたい事の、わずかしか書く事は出来ません。柴田さんはメディアへの登場も、種々の取材も度々お受けしていました。作品が私達に伝える強いメッセージに尊敬と敬愛を持って…そばで拝見させて頂いて来ました。 2005年「灰釉 SLIP WARE」柴田雅章作品集を出版なさいました。   またまた長くなってしまいます。この本は展示会の折には皆様にご覧頂きたいと思っています。 「日常つれづれ」最後までお読み下さいまして有難とうございます。 これから11月12月と目まぐるしい日々が続きます。お正月の仕度も、この合い間を抜って滞りなく準備を致します。 秋の夕暮れの美しい空や雲や冷たい空気を肌で感じながら家路を急ぎます。家々には明かりが灯もります。この明かりの元…幸せな暮らしがあります様…願っています。

|

| 2025年(令和7年)10月8日 涼やかな秋の風が心地良く肌をなでて通りすぎます。やっと待たれた本格的な秋です。道端には秋の花が咲き、店頭に並ぶ秋の果物にホッと致します。 先日、美味しそうな柿を見付け、買い求めました。甘い果実が喉をツルッと過ぎてゆく清涼感に心も身体も癒される思いでした。

子供の頃、我家にあった柿の木に登っていた事をフッと思い出しました。渋柿は皮をむいて干柿に…甘柿はご近所におすそ分けしなから…家族で美味しく頂いたものです。甘い甘い思い出と共に秋の味覚を楽しみたいと思います。 さて、話はまったく変わります。

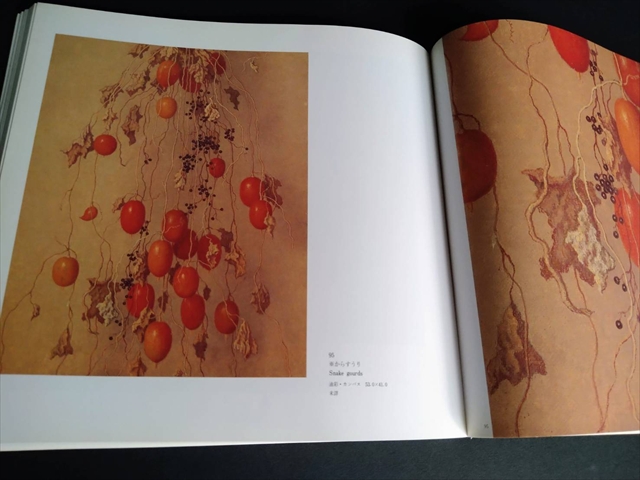

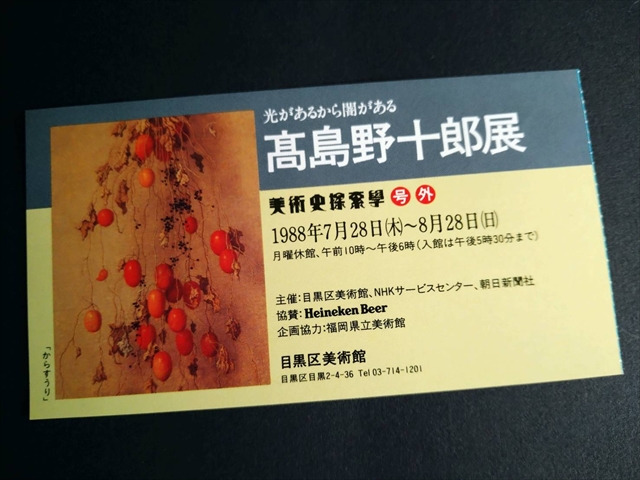

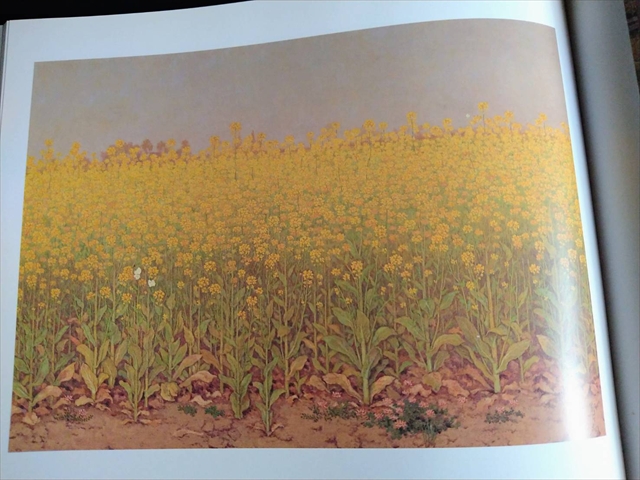

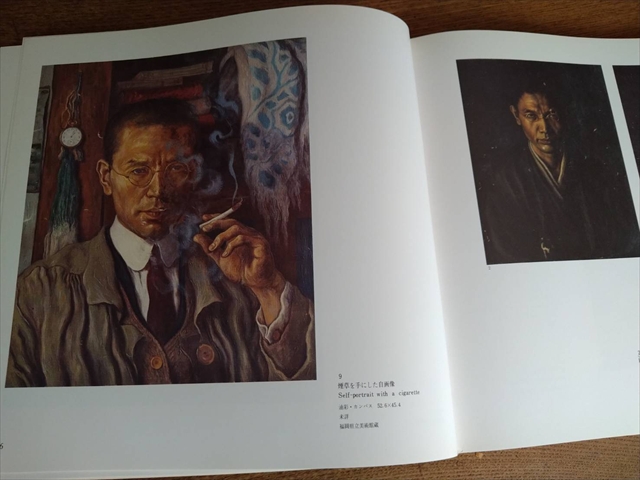

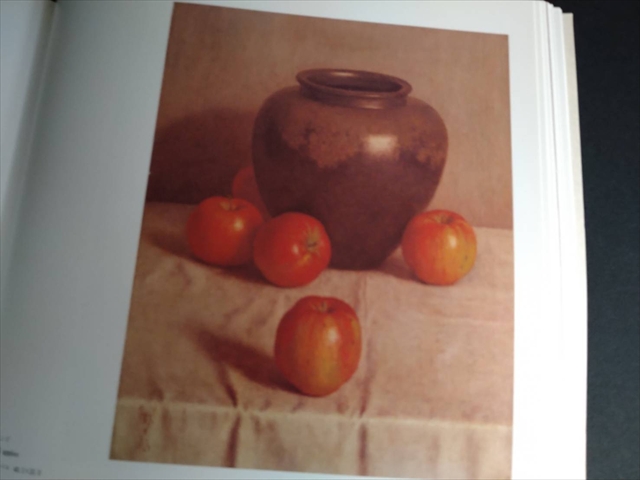

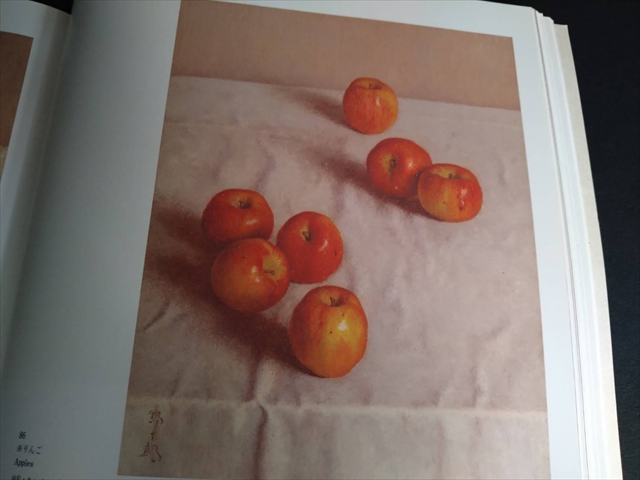

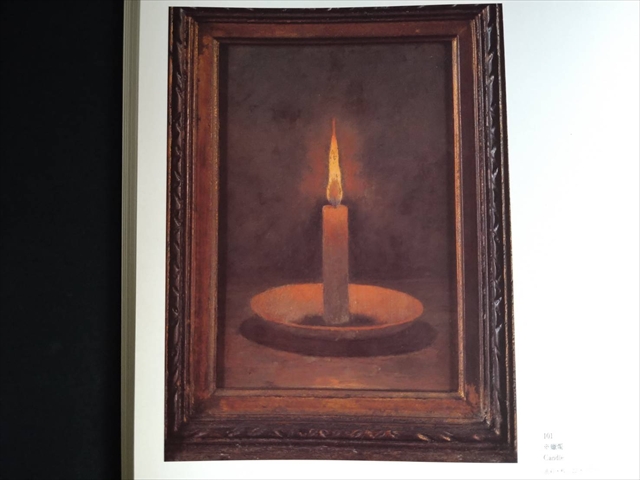

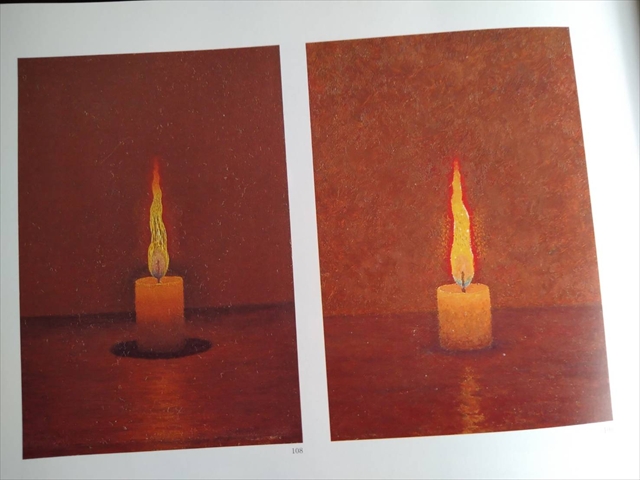

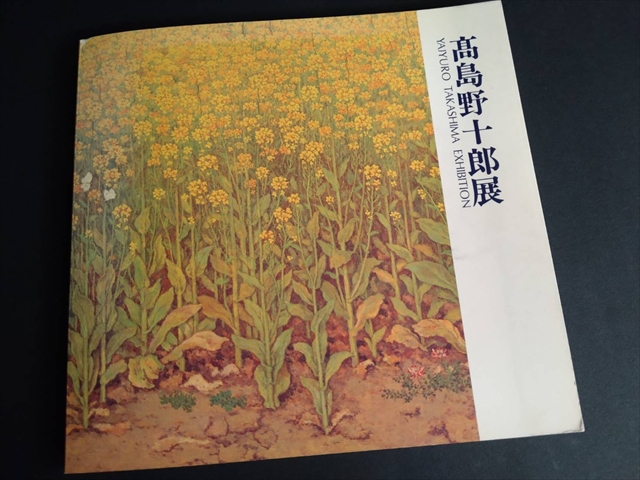

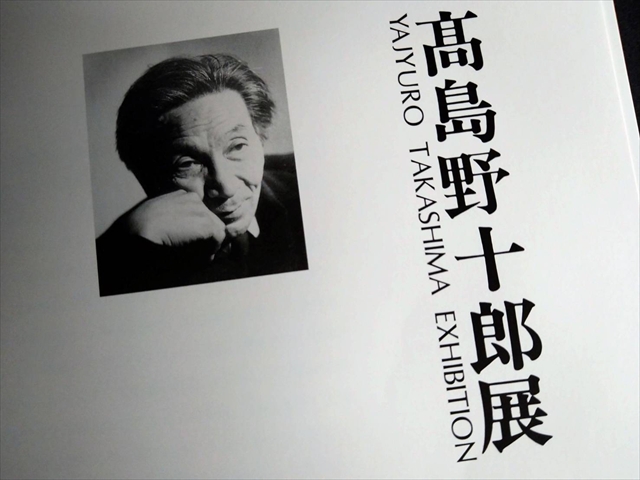

思わず「エッ!!」と幾度も見返しました。尊敬と敬愛をもってしても余りある画家の作品なのです。 私の若かりし頃に見た…東京目黒区美術館「髙島野十郎展」が一気に蘇りました。1988年…今から37年前の事…花染を始めて5年目でした。東京へは常々、美術館を訪ねて出かけていました。1988年夏休みの事…今回はどちらの美術館へ…と新聞を広げ…そこに見つけたのです。 とにかく感動でした。それ以後、幾十年、その感動が薄れる事はありません。我家のつれ合いとの会話の中にひんぱんに登場するのです。 もちろん真っ赤な「からすうり」図縁の表紙に使われている「菜の花」それはもう、全てが感動です。パリ滞在時代の風景画…もちろん信州などの風景画にも、彼独特の精神性を見るのです。   花や果物静物画…「壺とりんご」「りんご」…忘れられない作品となりました。その時以来、りんごをモチーフとする絵画が気になってしまい、今も尚あの時の感動が私の中を大きく占めているのです。   そしてもうーツ、彼の作品を見る中で「蝋燭」の連作は欠く事は出来ません。   写真は全て37年前(1988年)に求めた図録からです。そして…そして…何と頁をめくると入場券の半券まではさんでありました。

一字一句のがさず、読み込んだのは言うまでもありません。ここに書き上げるには余りに強烈な生きざま過ぎて…私が彼の油彩画に強く惹れる全てが 明らかになったのです。福岡県立美術館・学芸員の西本匡伸氏…画家である菊畑茂久馬氏の書く高島野十郎の姿は熱い刀のように胸に刺ったのです。 明治23年(1890年)今の福岡県久留米市の豪農、豪商、酒造業を営む家に生をうけ…東京帝国大を首席で卒業…学友達が世に出て確固たる地位を築く…その中で…彼は学歴を捨て、ふる里を捨て、裕福な家を捨て、親兄弟と捨て、世を捨て、一生独身を通して廃屋の中でひたすら絵を描いて死んだのです。 この数行で彼を表現する事は非常に難しいのですが…画家が絵を描く…ただそれだけの事の中に、そこには絵をはるかに越える不思議な事象が見えるのです。 野十郎は生涯400点ほど描いたであろうと言われていますが、この1988年の時点で200数十枚を探しあてた…と…福岡県立美術館の学芸員は書いていました。 私達が目黒区美術館へ行ったのは、彼の作品を堀りおこし始めて2年目の事でした。 私が持っている図録も評伝も1988年時点のものですので、大きく変化している事と思います。   今、彼が再評価されている事は、この上もない事と思っていますが、野十郎は何如思っているいるのでしょう。この図録を読み終って常になく興奮している自分を発見しましました。「凄いナァ~」「凄い人だナァ~」と…ただひと言です。 「生の陰にかくれた生もある」学芸員の方の書かれた言葉が心に残ります。 ☆10月は「高橋正治 鍛鉄の仕事」の展示会です。

高橋正治 鍛鉄の仕事

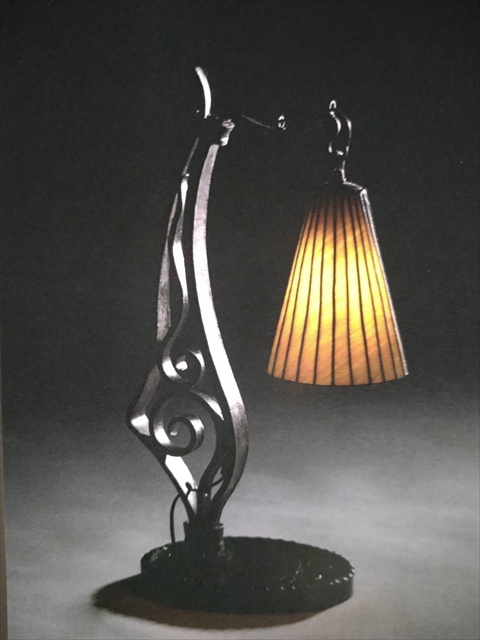

2025年10月14日(火)~10月25日(土) こんな美しいランプが…そして、それはオブジェであり現代彫刻でもあり…彼の洗練された鍛鉄の仕事に感動するのです。 展示会が始まりましたら、毎日インスタグラムで作品を投稿させて頂きます。 ゆっくり穏やかに…と願いつつ、夏の暑さで傷んだ体を修複してやりたいですね。さんまも今年は2度焼きました。プックリ…おろし大根と…カボスをしぼり…豊かな食卓です。大騒ぎしたお米も新米です。こんな小さな幸せを大切にする生活も悪くないですね。

店からの帰り道…夕焼けが美しかったり、雲が秋空だったり、お月様がポツカり浮かんでいたり…美しい季節です。 どうぞどうぞ、お時間を見付けてお出かけ下さいませ。心よりお待ち申し上げております。

裏庭に咲いた小さな水引草 |

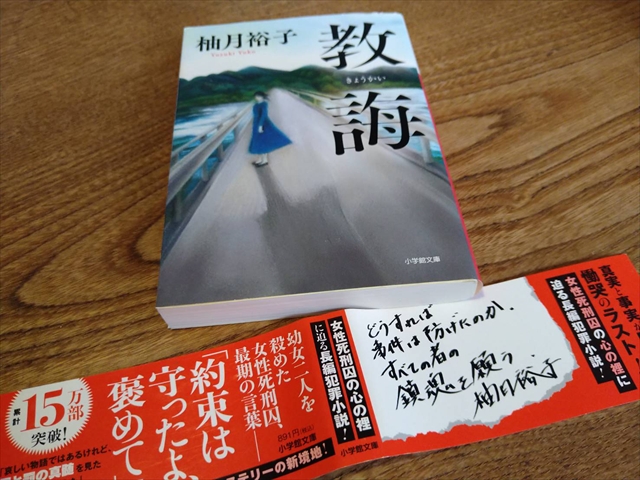

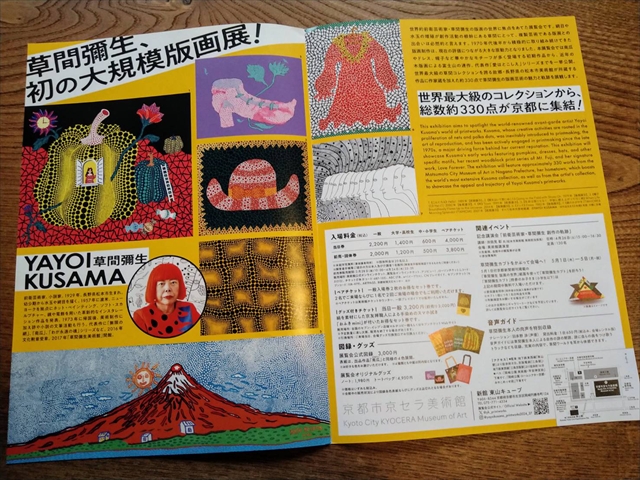

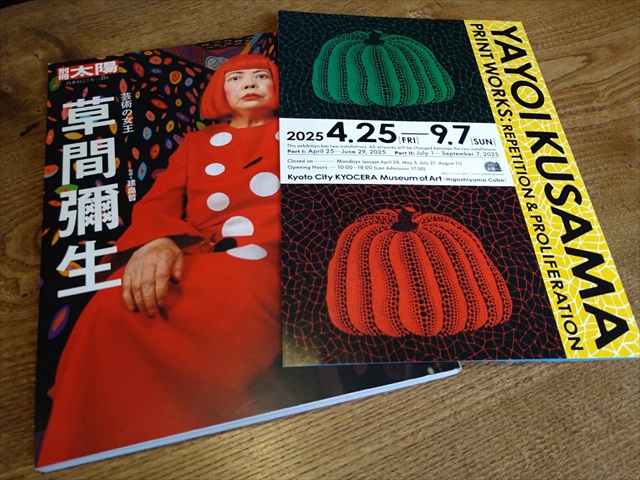

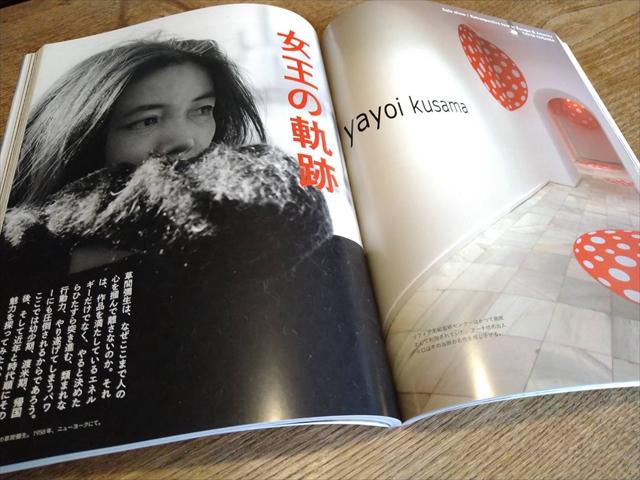

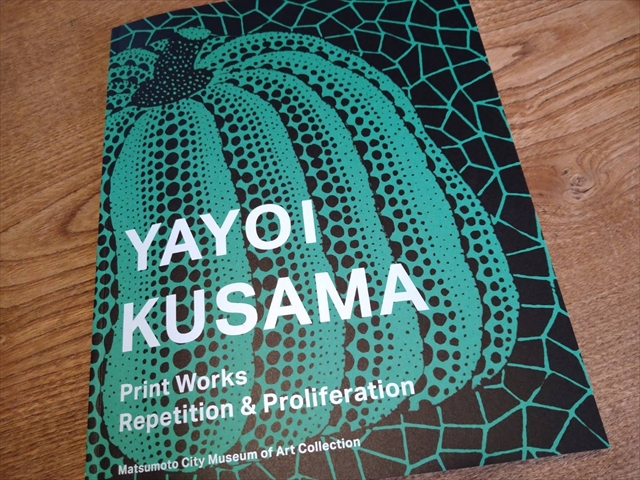

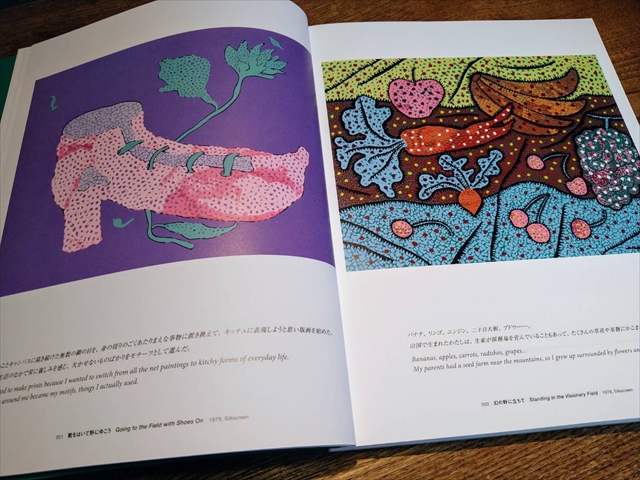

| 2025年(令和7年)9月5日 9月…そうです、季節は秋なのです。やっと、つくつく法師が元気に鳴き始めました。草むらでは、鈴虫の声も聞こえます。季節はソッと私達の側に寄り添ってくれているのですね。 しかし…この暑さ…その日の気温を見る事が朝の習慣になりました。「今日も朝日が強すぎる…負けそう!!」と思いながら店へ向かいます。そして開店準備です。メダカに乾燥赤虫をやり…ジョーロで冷たい水を上からかけると…すごく嬉しそうに泳いでくれるのです。沙羅の木も小さな裏庭に木陰を作ってくれています。それを眺めるのも毎朝の…穏やかな時間です。 8月は戦争を学ぶ…と位置づけ、自分の範中にある、メディアが発信するものは、出来る限り見たり聞いたりする努力を致します。今年は戦後80年という年でもあり、たくさんのドキュメンタリー番組、報道番組…そしてドラマがありました。時間が許す限り拝見させて頂きました。こうして何十年見つづけても尚、新たな事実を突き付けられるのです。 「映像の世紀」特別編ヨーロッパ2077日の地獄…に衝撃を受けてしまいました。 膨大な時間と人間の英知をかけて、事の真相に迫ろうとするNHK「映像の世紀」。戦争は消える事ない人々の悲しみや僧悪を生み出し、心と体に深い傷をおわせるのです。 歴史上の事実に打ちのめされ、重いものを抱えてしまうのですが、学ぶ事、知る事が平和につながると信じています。そして、自分の言葉で「NO!」と言える確かな自分を持っていたいのです。 そして花染の夏休みのある一日、京都市京セラ美術館「草間彌生・版画の世界」を拝見して来ました。版画に焦点を当てた展覧会でしたが、見ごたえのある質と量でした。   私の連れ合いに、シルクスクリーン・リトグラフ・エッチングの版画の手法を教えてもらいながら大好きな草間彌生の世界を堪能させていただきました。 この「日常つれづれ」を書くに当たって2015年出版「別冊太陽」「芸術の女王・草間彌生」を書棚から取り出し、隅々まで読み解きました。 私を本格的に彼女にむかわせたのは、松本への旅の中で出会った事からです。幾十年前…30数年前の事です。 精神的な病理を抱えて生きたアーテスト…困難な中にあっても尚、桃戦者たらんと生きたのです。前衛芸術の闘士、純真無垢な童女のようでもあり、「愛の天使」でもあり…多面性を持った天才・芸術の女王なのですね。   習作や下絵などは必要とせず一挙に直接に作品を完成させる…絵筆をにぎり指が動くのだと言う…。描く事が、自らをも救済する事につながったのだと思うのです。 草間は現在96才…尚、精力的に周囲の期待を越える作品を生み出し続けているのです。世界のどこかで「草間彌生展」が開かれ、ファンの心を虜にしているのです。   私も、ひたすら思うのです。戦争の愚かさ.平和への強い思いを…。戦争に関わった人達…かかわらざるを得なかった人々のかけがえの無い思いを未来へ手渡したい…と。 そんな夏を過ごしながら…より苦しくなる本を読んでしまいました。柚木裕子「教誨」(きょうかい)大好きな作家なのです。彼女の小説に揺さぶられ、人間の奥底に潜む得体の知れない感情がどうしようもなく、まといつくのです。しかし彼女の本は、必ず最終章で深海に沈んだ私を救ってくれるのです。

そんな本に惹れてしまう私の心の内も…深呼吸が必要なのです。ずっしりと重い心を抱えながら、またしても重い重い本を読んでしまうのです。 映画もしかり…重い作品に心惹れ、魅了されてしまうのです。

7月・8月・9月は展示会を休ませて頂きました。 高橋さんとお仕事を、ご一緒させていただくようになって約25年です。花染の玄関のドアの取っ手を鉄で鍛いていただいた事が始まりです。

写真は現在、花染にディスプレイをしている作品です。 書きたい事はいっぱいです。苦しい事も、嬉しい事も、そして哀しい事もいっぱいですが、仕事から沢山の学びと元気をもらっています。仕事にひたむきに取り組める自分は、とてもありがたい事だと思っています。 夏のお疲れが出る頃です。夕陽に染まる西の空。夜の空を見上げると美しいお月様が⋯。本当の秋は、まだまだ先かも知れませんが、四季を愛し慈しむ…そんな自分自身にエールを送りましましょう!!

|

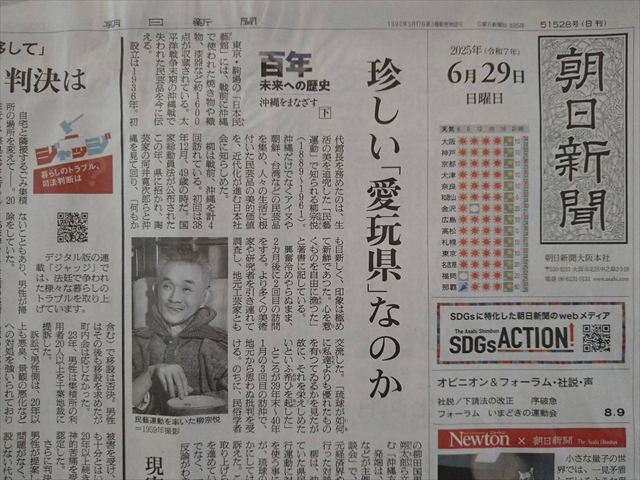

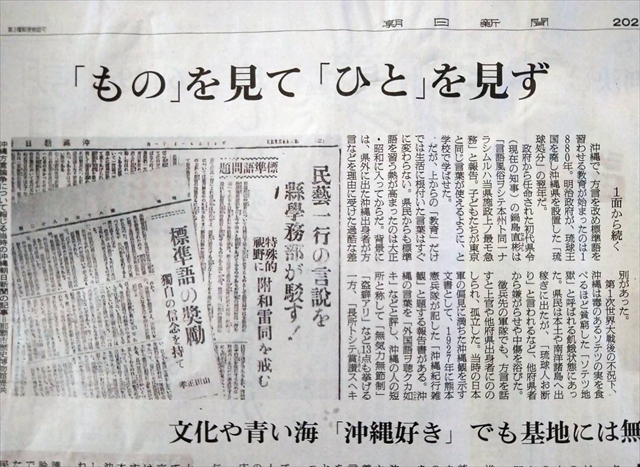

| 2025年(令和7年)7月9日 どうして、こんなに暑い日が続くのでしょう…ネ。テレビで気象予報士さんが、毎日現状をお話ししてくれるのですが、私はそれを漠然と聞きなから…地球はこれからも沸騰を続け…では、私達はいったいどのような地球を望み、どのような暮らしをすればいいのか…と、問いかけたい思いにかられます。欲望のままに生き続けてゆくのでしょうか? 関西は梅雨も短く終ったような気かします。「恵みの雨」は森羅万象ことごとくを育くむはずなのに…自然界はずい分変わってしまっています。 6月17日(火)~6月28日(土)「西川孝次の吹きガラス」「赤地陶房のアートな器」展も無事終える事が出来ました。本当に有難うございました。6月と言うのに真夏のような太陽が照りつける日も…雨がどしゃ降りの日もありました。それでもお客様はご遠方から…お近くから…来て下さいました。感激すると同時に…しっかりとした仕事をせねば…と気持ちを引き締めるのです。   インスタグラムも、たくさんの方々がご覧下さっています。とても嬉しい事です。 6月29日(日)朝日新聞の一面を見て、まず目を見張りました。突然の記事でした。

朝日新聞の紙面のトップタイトル『珍らしい愛玩県なのか…。』と。   戦前、柳宗悦は4度沖縄を訪れたのだそうです。地元の人達や、地元の学者…そして中央の文化人の方々と交えた論争の中に、彼の姿が浮きぼりになったのです。背景には沖縄の人々が抱える貧しさやみじめな事情があった事を本当の意味で理解していなかったのではないでしょうか。 戦後、アメリカ占領下にあった沖縄が、1972年に日本に復帰するも、沖縄の基地問題にも、全く彼は言及する事はありませんでした。 何時の頃からか「沖縄ブーム」が始まり、たくさんのアーティストを生み出し、青い海と異囲情緒を満喫する人々が溢れる…と言う中で、これらの事が見えにくくなってゆくのだと思うのです。

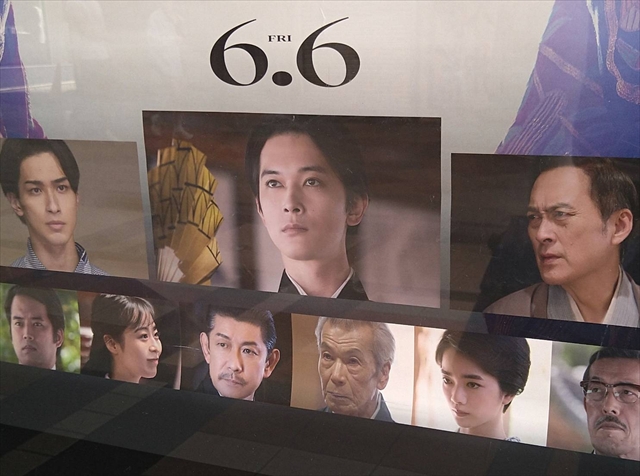

「沖縄好き…。」と言っても、戦後、沖縄県が味わった苦難や基地問題にも関心を持つべきだと、常々思っています。 新聞にも書かれていましたが、「多くの日本人はまず基地がない街で暮らす事が特権であるのだと気付いて欲しい…。」「そして、基地を押しつけている責任を自覚して欲しい…。」と。 私達はこれらの事を念頭に置いて…文化やメディアが発信する事をしっかり受け留めるべきだと思うのですが⋯いかがでしょうか。 先だっての…天皇・皇后…両陛下の沖縄訪問で、新めて沖縄戦の悲惨な状況が、メディアを通して報道されていました。 『結局、柳宗悦は戦後沖縄を訪れる事はなかった。だが、日本民藝館を拠点に全国の人々に沖縄の文化を発信し続けた…』と、新聞の記事は結ばれていました。 話は飛びますが⋯映画「国宝」やっと仕事の合間をぬって(6月30日(月))観て来ました。インスタグラムにも書かせていただいたのですが、映画・エンターテイメントとしての3時間…映像の世界にひきづり込まれてしまったのです。歌舞伎の世界を描いてはいますが、どの社会にも通じる事として人の心の内を描いているのでしよう。   人間とは、何と美しくもあり哀しくもあり…そして素晴しいものなのでしょう。全編を通して私の中にも熱いものを残したのです。久しぶりに映画ならではの映画だったと思うのです。いっしょに観に行った我家の連れ合いと、感動を今も話しあっています! SNSでも賞賛の声が日増しに高まり大きくなってゆのを拝見しています。吉田修一原作…その内、是非原作も読みたいと思っています。文庫本も出版されているようです。

花染の沙羅の樹は美しい縁の葉を繁らせ、木陰を作ってくれています。風に揺れる姿を冷房を効かせた店内から見ると…いかにも涼し気です。それだけでも店に居て幸せを感じます。大きく育ち過ぎた紗羅の木を、先日植木屋さんに切ってもらいました。

先日、私用で京都へ出かけると「コンコンチキチキ…」のお囃子が聞こえていました。京都の夏がやって来ます。 我家の「ちまき」も早い内に買いに行かないと…行列ができてしまいます。今年は、どちらの鉾のものを買いましょうね。「無病息災」を願って花染の玄関にも、我が家の玄関にも掛けて「どうぞ無事で⋯」と祈ります。

7月・8月・9月は展示会は休みます。展示会は休みますが、仕事は私を追いかけて来ます。作品は、次々と入荷致します。常設の花染は、ゆっくりお話が出来ますので、是非お出かけ下さいませ。店内を涼しくしてお待ち致しております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |

| 2025年(令和7年)6月9日 島本町の6月の風…初夏の香りと、山からのオゾンを含み…遠くでウグイスの声が⋯何と素敵な小さな街なのでしよう。人口も少ないので、何かしら人の顔が身近にあり、人様の動行も、それとなく分かる様な気がします。 そんな、ゆる〜い島本町の住人である事に誇りと愛着をお持ちの方々が大勢いらっしゃって「何もないけど…好きな街…住み続けたい街。」と認識しながら暮らしています。「何もない!!」からいいのです。 でも、この小さな街も、世代交代が明らかに進んでいます。15階建のマンションが“ボンボン“そびえ立ち…落ち着きのある住宅街も様相を変えています。古い家や、空き屋になった家が壊され、新しい家に建て替えられる…その光景を毎日自転車で走りながら目の当りに致します。新しい大きな⋯その家の廻りはコンクリートで固められ、草木は極限まで無くなり…アっと言う間に出来上がってしまうのです。 私が店へ通う路の両サイドのゆったりとした住宅街も新旧が入れ変わっています。ただ土地が細分化される事は免れていますので…残念ですが…。それだけでも⋯「よし!!」ですね。 その中にあって一軒⋯気になって仕方がない古いお家があるのですが、それは又の機会に致しましょう。 先日6月2日(月)花染の定休日…「大阪・関西万博」へ行って来ましたョ。大屋根リングが見たいので出かけたのです。想像以上に凄ご〜い建造物でした。設計をした方、職人さん、木材を切り出した方々…たくさんの力強い方々のお仕事に感服致しました。   天気予報を前々日くらいから気にしながらでしたが有難い事に、お天気に恵まれました。   そのドイツ館に隣接するレストランで、定番ですが大きなソーセージとポテト…それは美味しく頂きました。 幾つかのパビリオンを巡りましたが、その中の「コモンズA館・B館」…小さな国々が集まって、それぞれのブースの展示が楽しかったですね。色々のお国柄が溢れ…メチャかっこいい男性がたくさんいましたョ。 朝9時過ぎに東ゲートを入り3時近くまで…帰る頃にはヘトへトでした。とにかく広い…雰囲気を楽しんだのみの⋯私の万博でした。パビリオンも多いので、本気の人は通期パスの購入もいいのではないでしょうか。 色々思う事も多々ありますが⋯行ってみなければ分からない…行くか行かないか、それぞれの立場で考え方は異なると思います。 そんなこんなですか…花染は美しい初夏の空気感の中で展示会です。

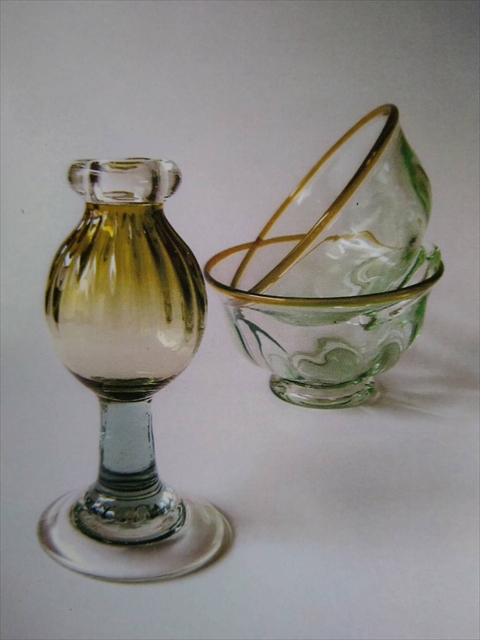

西川孝次の吹きガラス

赤地陶房のアートな器 2025年6月17日(火)~6月28日(土)

多くの方々に長年、愛されつづける両工房のコラボが実現致しました。 美しい作品…そしてお客様に、こんな不安定な時代にあっても暮らしを豊かに生きて欲しいと…願いながらの準備でした。ご年配の方も、お若い方も…超アナログの私も含めて落ち着きを無くし、世の中を右往左往して生きているような気がするのです。 店主もアナログ…作家の方々も手仕事は基本的にはアナログだと思うと、こよなく愛が生まれるような気がします。 最近…特に、自分らしく花染らしくありたいと願っている自分を…そして自分の内面を見つめ直しているのです。コンプレックスも、不安も、人間はいっぱいいっぱい持っています。   この「日常つれづれ」も、そうあり続ければいいナァ〜と思っています。「花染通信」も久しぶりに模様替えをしたいと思っています。 たくさんの方々にご覧頂いているインスタグラムですが、作家が作品に込める思いを写真と文章で表現できれば嬉しいと…いつも願っているのです。そして、しっかり覚悟を持って仕事に臨みたいですね。心より皆様方に感謝を申し上げております。 梅雨も近い島本町…田植えも終る頃⋯花梁の裏庭の沙羅の樹も、たくさんの白い花とつぼみを付け…葉を茂らせ美しい木陰を作っています。風に揺れる樹を眺め、ホッとするのです。 そしてNHK朝ドラ「あんぱん」の録画を深夜1人で観ながら胸を痛めています。

|

| 2025年(令和7年)5月8日 島本町は今、とても心地良い風が吹いています。少しずつ若葉から濃い緑色に変化してゆく風情を楽しんでいます。私は相変わらず、その中を自転車で風を切って店へ向います。こんな普通の暮らしをしながら、この街への愛情が深まってゆくのです。   4月と5月は展示会をお休みしましたので、忙しい中でも、色々の事が出来ました。お家の季節の衣替えも、ご年配のお客様のお手伝いも…滞っていた仕事も…そしてInstagramも…。 例年より遅れた竹の子も、そろそろ終わりです。竹の子三昧の日々を有難く享受させて頂きました。最後にもう少しお譲り下さるそうですのでチョットだけ濃い味付けをして…冷凍しておこうと思っています。 ゴールデンウィークも終わってしまえばアッと言う間でした。 島本町は後鳥羽上皇の荘園だった事…承久の変に敗れ隠岐に流され亡くなった後、お祀りしたのが水無瀬神宮…。そして楠木正成公親子別れの地…。などなど目を丸くして聞いて下さいました。 連休終盤、爽やかな風とお日様に誘われて、京都府立植物園へ出向きました。この広大な空間は全てを許客してくれるのです。   大木が立ち並ぶ緑陰に身を委ねると、心も体も自由になってゆくような気がします。思い立てば気軽に訪れる事が出来る有難い場所なのです。そして大好きな場所なのです。   話が変わり、私にとって懐かしい…ちょっとウェットになるお話です。 丁度あの時代か、もう少し後か…私の母も女子師範学校の生徒でした。母の面影を番組に託し見ています。元気な“のぶちゃん”当然、母とは異なる生い立ちではありますが⋯。 「あんぱん」と見て…あらためて、そのアルバムを開きました。   精神的にも、経済的にも自立する事を教育したのかも知れませんね。 父母の遅い時に生まれた末っ子でもありましたので、べったりだったのでしょう。上の兄姉よりも、物事をよく見ている子供だったので、父母の影響を色濃く受けました。父の本棚の本に感化され…。母からは家庭人としての姿と食文化を見て育ちました。 私が成人する頃、母が持たせてくれた本が数冊あります。どれも基本中の基本の教えでした。今も大切にしています。   「あんぱん」はまだまだ始まったばかりです。悩みながら成長していく“のぶちゃん“に母も重ねてみる事に致します。泣いてしまうかも知れませんね。今尚、母とお別れが出来ていないのです。 そうそう…私が学生で京都に居る頃…その後も、母が元気な老後まで、度々手紙の往復が続きました。「不変不動」…どんな事態になっても、いかなる時も自分を見失わない…との意味だそうです。私は壊れかけの時計の振り子のように毎日、不安定です。 花染の裏庭の沙羅の樹にも小さな蕾が付いています。もうしばらくすると白い小さな花が咲きます。愛らしい大好きな花です。

サァ〜6月の展示会にむけて始動です。

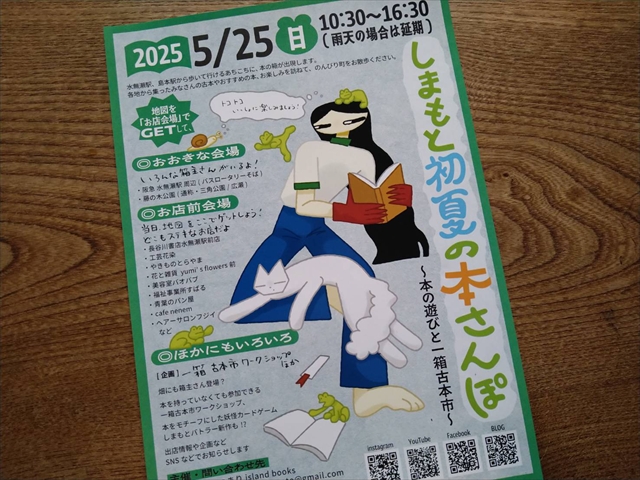

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 5/25(日)『しまもと初夏の本さんぽ』の開催です。

|

| 2025年(令和7年)4月8日 桜の花びらが風に舞い、小さな街は桜の花で…まっ盛りです。水無瀬川の堤に、水路の両脇に、街中に…住宅街のそこかしこに…。 西の山を見上げると…この季節、いっせいに桜が姿を表し山がピンク色に染まるのです。「私も、ここに居るョ…。」と言わんばかりです。普段はひっそりと寡黙なのに…それがとっても素敵です。   日本人がこよなく愛する桜の花は華やかだけではない哀しさも秘めています。散る花に日本人は命を…死生観を託すのです。武士道に通じるものを感じるのです。

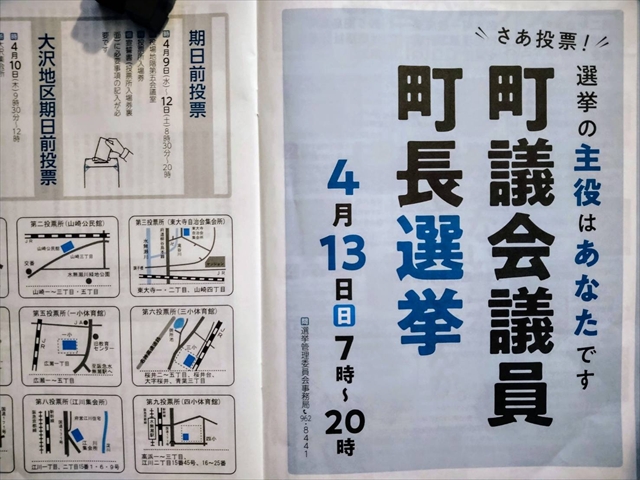

先月3月「村松学 吹きガラス展」。無事終える事が出来ました。楽しく語らった2週間…本当にありがとうございました。 私は体質的にアナログ人間なので、ひたすらインスタグラムを直視し良い写真を撮る努力を惜まず、作家の思い、作品の美しい姿を見つめていたい…そうする事を精いっぱいやって見たい…と思うのです。 舩木倭帆先生から村松学さんへ⋯ ここ数年で、「村松学さんの吹きガラス」が花染に定着するようになったのです。 こうして世代交代をしながら前を向き、前へ進める事は、とても有難い事です。何より村松さんの吹きガラスを「美しい!!」と認識して頂いた事も大きな喜びです。   そして変わりゆく世相を体で受け留め…時代に流されない確かな精神を持ち続けて行きたいと節に願っているのです。 4月13日(日)は島本町の町長・町議会議員選挙です。この小さな街が、何時までも住み続けたい街である為に、町政に関心を持って頂きたい⋯。開発の波に押され変わりゆく島本町です。小動物達が、生きとし生けるものが健全な姿を、潤いのある姿を留める街であって欲しいのです。

毎年楽しみに待っている竹の子も…全く先が読めない…と農家の方から言われています。年々変わりゆく気候・環境が原因なのでしょうね。「期待をして、連絡が来るのを、ひたすら待ちます!!」とお伝えしてあります。 4月と5月は展示会は休みます。 花染の裏庭も、例年より少し遅れての春です。メダカも、二葉葵も沙羅の木の新芽も、春の陽光を浴び、瑞々しい生気に溢れています。私は毎日仕事への元気をもらっているのです。   これからの展示会

魅力的な展示会に出来ますよう…準備を進めて参ります。 普段の常設の花染もいいものですョ。作品もたっぷり入っています。展示会にはない新たな発見がありますよう日々頑張っています。これからの良き季節を五感で受け留めつつ…今月の「日常つれづれ」は終ります。

|

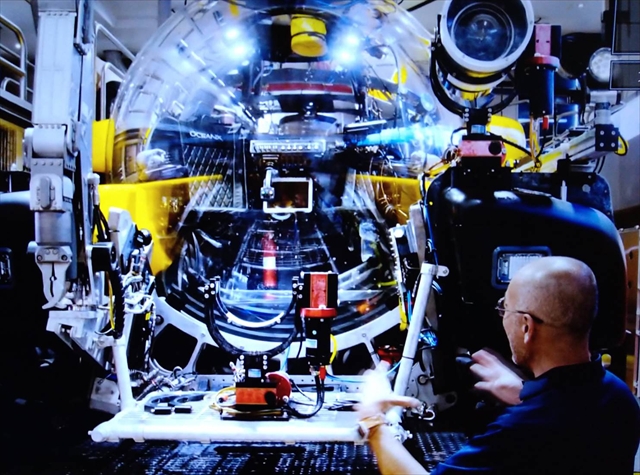

| 2025年(令和7年)3月7日 冬の気配を残したまま、春を迎えました。毎日、店へ通う道程は、私の季節への基準になっています。天気予報と相談しながら一日の予定が決まるのです。 私の大好きな春の歌…以前にもこの頁に登場させたと思うのですが… たったこの短い歌に自然への賛歌・恋しい人への心情が溢れているのです。長文を書かずとも表現出来る…こんな美しい言葉で春を迎えたいですね。 桜の便りも聞こえて来ます。梅の花と早咲きの桜がメディアを賑わせています。確実に季節が移ろう…美しい日本の桜に思いを馳せるのです。 2月の展示会「河井久・河井一喜2人展」は、お客様のお気持ちが溢れる和やかな親子展で終わる事が出来ました。先生との思い出は尽きる事はありませんが、仕事に掛けた良き人生、用の美に掛けた先生の美しい人生を心に留めて置きたい…と感謝と共に胸に刻んだのです。   そんな穏やかなお話とは一転…メディアを通して見る映像は「人間の悪」で溢れています。戦渦の中で、祖国を家族を守ろうとする強さも…痛々しく胸に刺さります。それを写し出すカメラマンの使命感に、私は特別な思いを抱くのです。 私は、相変わらずNHK「映像の世紀」等々のドキュメンタリー番組を見ては辛くなる日々を送っています。NHKの取材力に感服し、それにもまして…カメラマンに尊敬の念を抱いているのです。時には表に出て欲しい…とさえ思うのです。そんな事を何時も考えながらテレビを見ている私は…妙な人間なのでしょうか。 大概は、録画しておいた番組を、深夜家族が寝静まってから、気持ちを集中させて見るのが私の習わしなのです。 6600万年前、恐竜と共に絶滅していたと思われていた古代魚シーラカンスが生きている…4億年を経て、化学者達の目の前に時を越えて現われたのです。   インドネシア・フラウエ島あたり160mの深海に姿を現わしたシーラカンス。世界で初めて生きているシーラカンスを目にした化学者達の興奮…画面を通してその喜びがリアルに伝わって来たのです。私までも、驚きと興奮に包まれたのです。1mをゆうに超える古代魚は、目を引く大きなヒレを自在に動かし太古の姿そのままでした。   太古の姿ををあえて変えず生き抜き、激動の地球を生きのびたのです。私達人類にまで連綿と続く4億年の不思議を化学者達が読みとく…共通の祖先から出て来た事を感じさせるものを持っているのです。 やはり、ここにも素晴しいカメラマンの存在を欠く事は出来ません。この映像があればこそ、番組の感動が私達にリアルに伝わるのです。   アーカイブスをご覧になってもいいし、3/9(日)NHK7:30 ダーウィンが来た… ☆気持ちを明るい日差しの春へむけましょう。

林松学吹きガラス展

2025年3月18日(火)~3月29日(土) 10:30~17:00 23日(日)・24日(月)休み

村松さんの作品も、すっかり花染に馴染んでいます。舩木先生からの長いご縁で、私共の店には無くてはならない存在になりました。展示会をさせて頂く程に、ファンのお客様も広がり、美しい吹きガラスの世界を楽しませて頂いているのです。作品もたっぷり送って下さいます。作品選びを想像すると、胸がふくらみます。めぐり来た春の喜びが溢れる…そしてお顔が輝く展示会にしたいと思っています。 そうそうーツ訂正が…   2月には凄〜いアクシデントがありました。この3月の展示会の案内状作りの寸前、20年余り印刷物をお願いしていた諏訪の印刷会社が予告もなく突然閉鎖されたのです。動転ですヨネェ〜。 この3月1日で花染は 42年目に入りました。悲喜こもごも…すでに苦しかった事は思い出となりつつあります。幾多の痛みも緩和されつつありますが振り返ると多くの苦難を乗り越えて来ました。花染と言う存在は、何があろうと、私を立ち上がらせてくれたのです。 たくさんの事をお客様、先生方、そして私を助けてくださる方々から…もちろん仕事の中から教えてもらいました。深い深い愛情とご縁あっての事と、心よりお礼申し上げます。 村松学さんの展示会の頃には、桜も咲き始めてくれるでしょう!美しい日本の桜を「美しい!」と心から思える社会が来る事を願って今月の「日常つれづれ」は終わります。

|

| 2025年(令和7年)2月6日 こんなに 2月は寒かったんだナァと〜 と今さながら思っているのです。道行く人も背をかがめ、心なしか早走で歩いています。 我が家には節分にお面を付けて鬼を演じてくれる人がいるのです。でも寒いので鬼もお家に入れてやります。そして「豆は幾つ食べるの…?」と言いながら、今年も過ごしました。 花染の裏庭のメダカは時々、冬眠から目覚めたように、日によって水面に浮かんでいます。近場に群生している水仙も、チラホラ咲き始めました。紅梅も輝く朝日の中でふっくらして来ました。   冷たい空気の中でも、春は確実にやって来ています。「春が来る!!」何と良い響きなのでしょう。お部屋に花を生け、お気に入りのポットでお茶を入れ、ホッコリとするのも…それも良し!! 何か良い事があるかも知れないと待っている…そんな気持ちも愛しいですね。 2月13日(木)からの展示会が、もう目の前です。

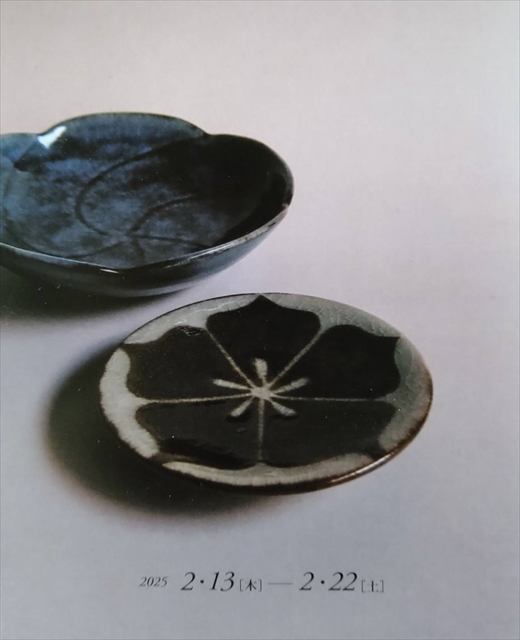

河井 久・河井一喜2人展

2025.2.13(木)~2.22(土) 10:30~17:00 16日(日)・17日(月) 休み

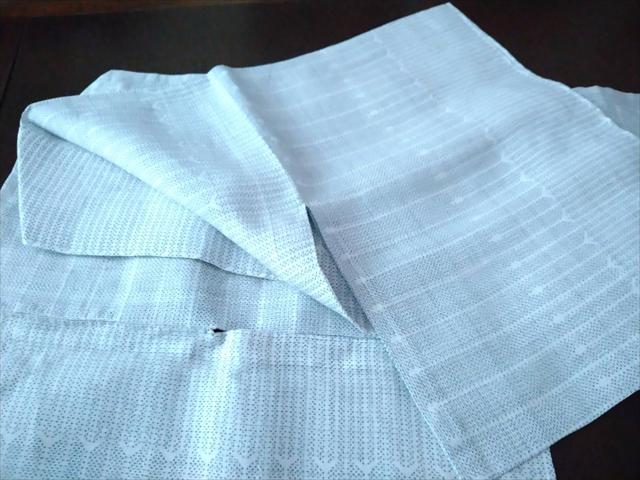

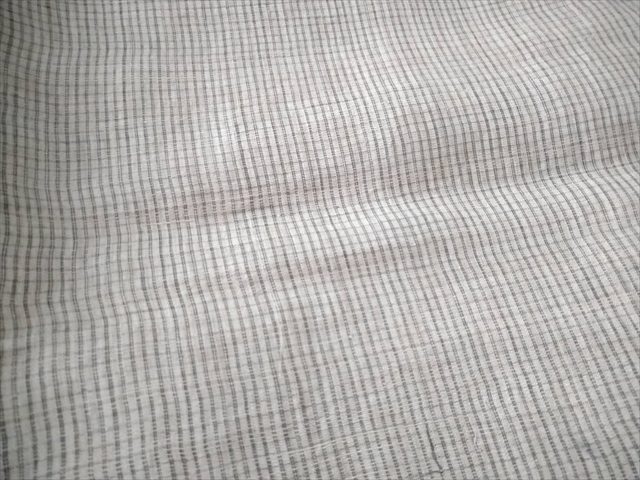

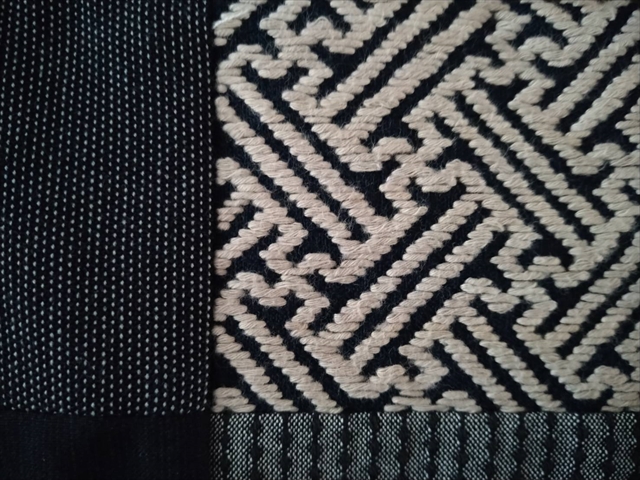

長年、私共を支えて下さいました久先生が、かの国へ逝っておしまいになられて8年余り…春の様に暖かく、この大空の様に大きなお人柄でした。ご長男の一喜さんの作品にお力を添えて頂き素敵な展示会にしたいと思っています。 久先生の作品を手に取ると、その力強さと先生の笑顔がよみがえります。一喜さんも、先生の志しをしっかり受け継ぎ、ひたむきに作陶に励まれています。ご縁とは有難いものですね。私も一生懸命に仕事に向かいたいと思わせてくれるのです。   私と花染は長い長い歴史を刻んで来ました。多くの学びも後悔も喜びもありました。 しかし、今に伝えてゆきたい事柄もたくさんあります。 時を経ると共に、その特徴的な仕事は機械生産に、とって変わられるようになりました。全く無くなった訳ではありませんが、この間に失われてしまった仕事は、はかり知れません。 ずっと以前、30数年前、その藍の染物・織物を訪ねて島根県や栃木県・益子などへお伺いした事があります。すでに稀有な存在になっていました。 そうして失われて行くと同時に…職人さんから作家さんへと移って行ったのだと思います。絹織物・麻の上布・芭蕉布などの中には、今も尚、職人さんに引き継がれ染められ、手織りされている⋯すっかり高価になってしまったものもあります。 私は布の研究をしたのではありませんが「古布・古裂」と言うものを、花染で扱い販売する事によって多少は学んだのです。 薩摩のからむし染に始まり…久留米絣・島根の筒書き・弓浜絣・伊予絣・丹波布・有松絞り・河内木綿など…これらは全て木綿です。それぞれの地方に…お国に手仕事があったのです。

越後上布・近江麻…そして堺更紗…とても美しい布です。   ここに書き切れるものではありませんが、無くなってゆく事が残念でなりません。 幸せな事に、私の身近に、目効きの古布の蒐集家がいました。この世界に精通している素晴しい女性でした。木綿・麻・筒書・更紗…あらゆる古布…品質の良さと量は特別に秀でていました。 それゆえ、花染で販売する古布はとても上質でした。綺麗に洗い、アイロンがけられた品物にして店へ出しました。 その古布の一部は日常使いが出来る…敷物や手さげ・種々の小物…タペストリー・ベストなどにも仕立ててもらいました。   そんなこまめな手仕事をして下さる方の手によって 見事な品によみがえったのです。でも時代ですネェ〜「古布・古裂」と言う言葉を知らない世代が大半になってしまっています。そんなこんなで…作品に仕上げて下さる作り手も年を重ね、もう止めようと思っていた矢先、お作り下さる若い方が申し出て下さって、少しずつでも続けてゆこう…と思えて来たのです。 まして、その作り手は 「こぎん刺し」までやってくれると言う…何と嬉しいのでしょう。日本の古い布を⋯花染に残っている古布を生き返らせてやりたいと思っているのです。   話は突然変わります。 小学生か中学生の歴史の時間だったか…東郷平八郎が、ロシア・バルチック艦隊を破った日本海戦を学びましたヨネェ〜。その戦は、いかにして成しとげられたのか…。 歩みを早めてゆく日本国…西欧諸国に追いつけ、追い越せ…と歩んだ日本国。まだまだ残り数回続く…このドラマをしっかり見据えてみたいと思うのです。中国大陸アジア諸国への侵略⋯そして太平洋戦争への悲劇へと続くプロローグであると⋯。 若い頃、司馬遼太郎記念館へも行った事があります。天を突くばかりの蔵書でした。あの凄〜い内在するものがあっての作家なのだと…。 父が好きな作家の1人でした。父のたくさんの蔵書の中に「龍馬がゆく」「街道をゆく」などの長編がつまっていました。父の本棚は私の読書の原点なのです。あれから父の本はどうなったのでしょう。懐かしい父の姿が見えます。 何かしら世界は不穏です。底しれない悪で満されている様な気がしてならないのです。気候変動、地球温暖化を検証すべく研究者は懸命に訴えかけるも、知らぬ存ぜぬ…と勝手放題に見えてしまいます。 ア~アァァ~何とかなかならないのでしようか…。私のつぶやきは何の役にも立たないですね。でも「日常つれづれ」は私の弱さも含めて「ぶつぶつ」何時までもつぶやきそうです。私は一生懸命、静かに仕事をし、花染らしくありたいと思っているのですが…。 春はもうすぐ…何かしら、何でも良い⋯心健やかに暮らしたいものですね。お花屋さんは、春の花で溢れています。いつもおつき合い下さいまして本当にありがとうございます。

|

| 2025年(令和7年)1月13日

新年のご挨拶が遅くなりました。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 新たな年、元旦からお天気に恵まれ穏やかな三が日でした。毎朝、東の空から昇るお日様に思わず手を合わせます。東の空が美しく茜色に染まり、またたく間に頭を出すと、一気に私達の生活を照らし始めます。神々しいまでの朝日…健康への感謝を込めて、自然に手を合せたくなるのです。 年令を重ねる程に、その思いは深くなります。今年2025年は昭和100年と言う事です。 お正月三が日は、祖母から母へそして私へ受け継いだ、漆のお椀を使います。お雑煮も、父が母が家族が慈しんだお正月を、小さな我家の小さな世界に再現致します。ここから1年が巡り始め…ふる里の記憶と共に感謝で一年を祝いたいと思います。 初詣は、例年のごとく京都へ…北野天満宮・六波羅密寺へ、一年の思いを込めてお参りをさせて頂きました。   お正月三が日を過ぎた頃…ニュースで報じられる日本列島に降り積もる雪…その甚大な災害に絶句してしまうのです。 そうこうしている内に新しい年は…七草がゆも過ぎ、鏡開きも終わり…すでに世の中は始動しています。 2月…河井久・河井一喜2人展 2月13日(木)~2月22日(土) 河井久先生が亡くなられて8年余りになります。大空のように澄み渡った大きなお人柄でした。河井寛次郎・河井武一先生を師とし「2人から仕事を…そして人としての姿を学んだ。」とお聞きしました。寛次郎、次いで武一氏に20年にわたり師事なさったのち、昭和59年に滋賀の地に窯を築いたのです。 いつも花染を包み込んで下さる優しさを…先生との時間を、私の大切な時間を共に歩ませて頂いたのです。突然の先生とのお別れでした。深い喪失感でした。 先生は、良き時代を生き、作陶に励まれ、日本各地の百貨店の美術画廊などで個展をなさっていました。花染のような個人の小さな店では珍らしい事だったのではないでしょうか。 先生の花染での展示会は、ご遠方からも、たくさんのお客様が来て下さって笑顔溢れる、賑やかな時間を過ごしたのです。先生のお話も楽しく、寛次郎との思い出話を、お客様も私も心が躍るようにお聞きしました。 「すご~い!!」と思いながら私も作品から力を頂いたものです。 先生がお亡くなりになった翌年、たくさんの作品をお預かりさせて頂き、回顧展をさせて頂きました。2017年5月のことです。 亡くなられてからも、一年に一度くらは、先生の作品を頂きに通いました。やはり私の心を打つのです。花梁のお客様も、その思いの中に居たと思います。 享年74歳「健康の美」「用の美」に捧げた美しい人生でした。 先生のご葬儀に参列させて頂きました。民藝協会の方々、そして先生のふる里・安来からの方々…ご立派なご葬儀でした。最後に先生をお見送りする皆様に、一喜さんがご挨拶をなさったのですが…そのご挨拶に私は感動したのです。涙が一気にせきを切って溢れました。 お父様の久先生にむける…ご長男としての言葉は美しく哀しく…皆の心を捉えたのです。その時の光景は、くっきりと目に心に焼き付いているのです。 子供は親の背を見て育つ…と先人達は言いますが、その折の一喜さんの姿は忘れない…。そんな気持ちで、これからも、彼とお仕事が出来ればこんな嬉しい事はありません。

以前…チョット昔。本格的な「花染通信」を発行していた時期があります。「2003年11号」「河井寛次郎と仕事」「河井久作陶展」「作家への旅」を書かせて頂きました。

一生懸命、私なりにまとめて文章に致しました。もし、よろしければコピーをして店に置いておきますので、お読み頂けると幸いです。 ★ 久先生の作品は、すでにたくさん頂いて来ています。一喜さんの作品は、一月下旬に焚く予定なのだそうです。合わせて素敵な良き展示会になりますよう…花染も頑張ります…ね。

河井家のお話しで、この度の「日常つれづれ」は終始致しましたが、展示会に是非お出かけ下さいませ。 スポーツニュースも大好きで…今年も大谷翔平選手の話題で始まり…日本での開幕戦…楽しみですね。テレビで…ですけどね。 雲霧仁左衛門に、むちゃ惹かれる自分も居ます。時代劇の中に日本の美しい姿をみるのです。岡田准一さんの…待…も大好きなのです。 超アナログの私ではありますが、アナログ人間にしか出来ない事もある。と信じてしっかり前をむいて歩きたいと思います。人との別れも、喜びも哀しみも…なによりも自分の弱さも…いっぱい身にまとい年を重ねてゆくのですね。 インフルエンザがすごい勢いで流行しているとの事です。皆様が今年一年、お健やかであります事を心より願っています。冷たい日々ではありますが、お時間がございましたら…どうぞお出かけ下さいませ。

つわぶきの花です。 |